- 工期短縮に貢献する杭基礎構造

- 様々な現場条件に対応できる高い施工性

- 維持管理と景観に優れた対策工

- 現場に合わせた格子幅のワイヤロープ

- 建設技術審査証明を取得

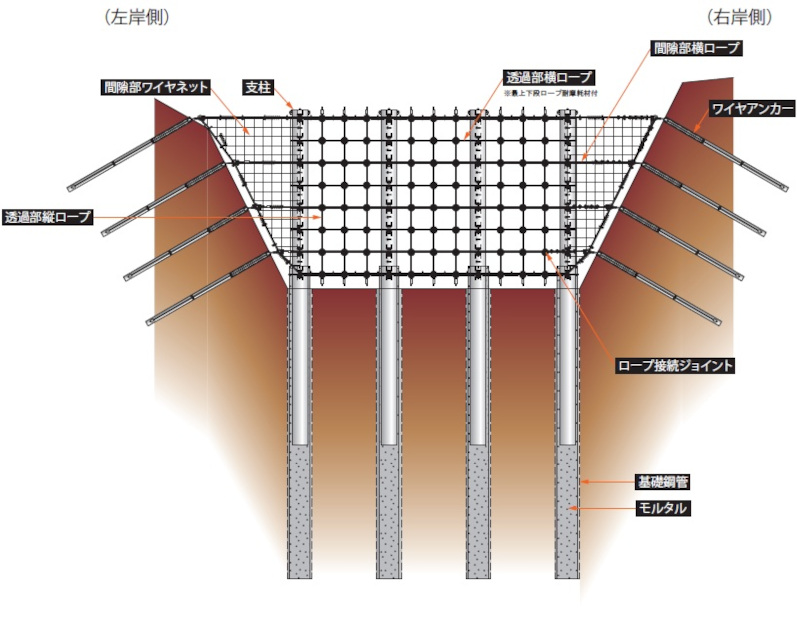

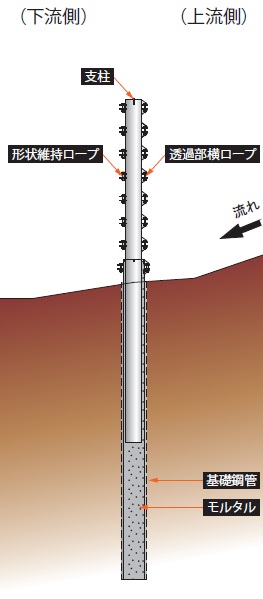

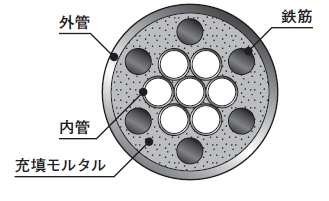

工期短縮に貢献する杭基礎構造

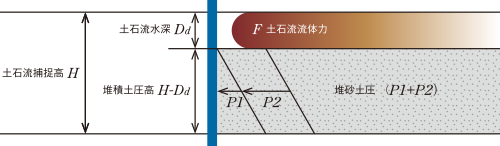

支柱基礎が杭基礎構造であるため、河床の地盤改変が少なく、工期を短縮できます。安全対策などの緊急性を要する現場で、短い工期での設置が期待できます。また、上流部のアンカーを用いないため、上流部の地盤条件や用地確保にかかわらず設置が可能です。

軟弱地盤の場合でも特別な地盤改良を必要とすることがほとんどありません。

様々な現場条件に対応できる高い施工性

クレーンの搬入や使用ができない狭い場所や、山奥などの現場では、モノレールで機材や材料を搬入します。施工も作業構台を設置して、ダウンザホールハンマを用いて削孔を行います。設置スペースの少ない現場でも効果的に施工することができます。

設置スペースの確保が最小限で済むため、狭隘地での採用実績も多くなっています。

支柱が長尺で、モノレールの搬入や支柱の建込が困難な現場では、支柱を分割することで対応が可能です。分割した支柱は現場で継手を行い施工します。継手部分の静的載荷実験により、上部支柱と同等程度の耐荷性能があることを確認しています。継手位置に制限がなく自由な設計が可能です。

実験で継手部分の耐力を確認しています。

維持管理と景観に優れた対策工

設計荷重内であれば、土石流・流木捕捉後に除石等を行うことで繰り返し使用できます。緩衝装置を用いないため、部材の交換がほとんど必要ありません。シンプルかつ軽量な部材で構成されており、除石、除木、部材の取り換えが容易に行なえます。また、透過性に優れており、周囲の景観に調和します。

支柱と連結部材を環境色にすることで、より景観になじませることができます。

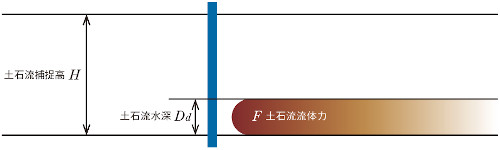

現場に合わせた格子幅のワイヤロープ

土石流・流木を捕捉するワイヤロープは、複数本を格子状に組み合わせ配置しています。格子幅は現場条件に合わせて設定することが可能で、格子幅の広がりを防ぐ連結部材を使用します。また、ワイヤロープの最上、下段には、耐摩耗性に優れた部材を設置します。

想定の石礫が小さくなる場合は、ワイヤロープと併用してワイヤネットで小礫の流出を防ぎます。

建設技術審査証明を取得

アーバンガードは、2020年2月27日に一般財団法人 砂防・地すべり技術センターから、「建設技術審査証明」を取得しました。アーバンガードが、無流水渓流における土石流・流木対策工として有効であることが証明されました。(建設技術審査証明:第1901号)